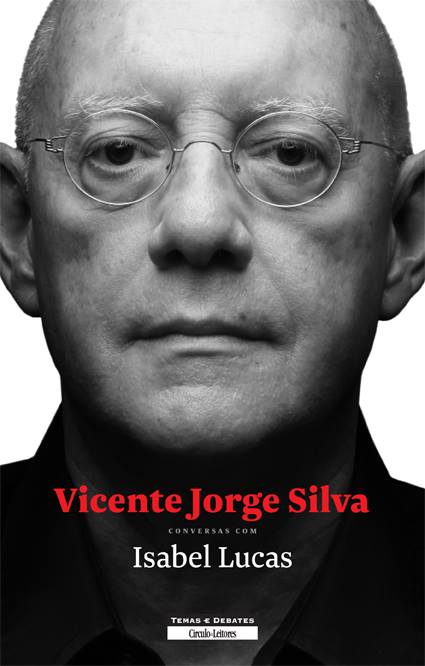

Joe Gould, bohemian artist

Philippe Halsman, USA. NYC. 1943.

Procurei por Joe Gould. Sabia-o morto, mas mesmo assim.

Não era bem eu, era eu feita personagem de um tempo que não foi um meu, de uma história que não foi minha, mas da qual me apossei.

E aquele seria um lugar provável. Mesas de madeira compridas gastas pelas mãos, pelos cotovelos, pela escrita. Procuro-lhe os sinais sem na altura perceber que pensava em alguém baixinho e enfezado, escondido debaixo de uma barba tão desfiada quanto ruiva. Talvez fossem os rostos gastos pela boémia… outros mais pela destruição pura, a que resultou da ausência de qualquer alusão ao prazer. Escrevem ou fingem que escrevem, ou fingem que lêem. Eu também finjo, afinal.

Só volto a mim quando nos olhos perdidos dos outros, aqueles cujo horizonte não vai além das imagens que lhes vão dentro. Só volto quando olho os olhos deles e eles nem pestanejam. Mas continuo sem ver Joe Gould. Vejo gente a aquecer-se numa biblioteca pública, nada mais. Lá fora gela-se. E outros que teclam e estão ali porque não podem pagar um café que lhes daria direito a uma mesa e algum tempo num lugar com vista para uma rua de gente cheirosa. Aqui, onde não está Joe Gould, cheira a pobreza e são os pobres que ali vão. Joe Gould não era de todo pobre. É chocante? O cheiro a suor e roupa suja e descuido? Pode ser, mas só para os que não sabem nada desses sítios, onde os pobres existem entre as lombadas dos livros que como eles, já poucos ou ninguém consulta. Cheiro a abandono. Joe Gould não era assim.

Mas Joe Gould não está. Claro que não, morreu.

Nunca li o obituário. Talvez vá à procura, mas distraio-me.

Sempre os outros, os que estão à volta. Escuto-lhes as conversas como Gould as escutava, seguindo o que li na vida que dele contou Joseph Mitchell, esse homem com tanto saber de jornalismo para contar de gente, e que, como Sorayan, Freeman ou Cummings, estava destinado a encontrar e deixar-se infectar por Joe Gould, o boémio assumido e tímido relutante a quem o álcool limpava a vergonha. O historiador da nossa redundância que vivia com o que tinha num saco de papel e que tantas vezes jantava ketchup antes de adormecer onde a cabeça o tombava.

Li acerca de Joe Gould antes de conhecer Nova Iorque e isso é a mesma coisa. Não é o mesmo saber dele sem saber do Village, do Bowery, do Harlem e das margens do Battery. Adivinhar-lhe os bares, ver outros, esperar encontrá-lo com o seu livro infinito debaixo do braço, pagar-lhe um café escuro sem açúcar, à cowboy, como ele gostava. Como eu gosto, lembrou-me alguém que me conhece melhor do que o Joseph Mitchell conhecia o Joe Gould. Pagar-lhe um café e ficar a ouvi-lo… Fantasia.

Vou outra vez de Nova Iorque sem ver o Joe. Lamento. Claro que continuo a olhar em volta. E no Village, justamente ali numa das ruas por onde andava, lá está ele, mas sem eu saber que ele estaria lá, dentro de um livro numa pequena livraria. “Up in the old Hotel“, uma compilação de textos escritos por Joseph Mitchell para a New Yorker, a preço de saldo. A pechincha vai comigo para casa, pelo preço de um café enfeitado por um barista de segunda. Mas só dias depois descubro, nela, Gould. O “Professor Sea Gull” constantemente a escrever a “sua” “História Oral”, e Mitchell, o maravilhoso contador de histórias verdadeiras que não lhe resiste. Porque é irresistível um homem que desdenha o dinheiro e tudo o que ele pode comprar, que vive nas ruas entre o que pede e o que lhe dão para continuar a coleccionar o que se diz, o que ouve por onde anda naquela Nova Iorque dos anos vinte, de um século que já passou inteiro. Mitchell descobriu-o em 1942 e fez-lhe o perfil, o primeiro de dois, que publicou na The New Yorker. Anos depois tornou a história mais completa e “O Segredo de Joe Gould“, assim lhe chamou, tornou-se um hino ao jornalismo e à literatura. Li-o assim, em Lisboa, há uns anos, uma edição de capa cor de rosa editada pela D. Quixote e tornou-se um dos meus livros e Joe Gould uma das minhas personagens, daquelas com quem de vez em quando dou por mim a trocar ideias. Tantos anos e ele ainda possível fora da literatura, com o seu sotaque de Harvard, onde se formou, e agora escritor de oralidades. E pode lá haver escrita melhor? 20 mil conversas tão desconexas como universais fervorosamente passadas a papel, contou Mitchell. Gould nem sempre dizia, calava mais e foi calando cada vez mais. Às vezes fingia que falava para dizer só o que queria.

No Village. Há uma toada que guia os passos. Frio, muito frio. Abro a boca para apanhar um floco de neve. Não vejo Joe Gould, alguns parecidos, mas não me lembram Joe; para falar a verdade, ninguem se compara a esse imitador de gaivotas que, como eu, gostava do rio e do grandes corpos de água, abraçadores de alma.

E estou quase a ir embora. Longe de Gould, longe do nosso Village — apropriei-me –, para longe de uma cidade que partilhamos por razões tão opostas, em tempos tão distantes em circunstancias tão diferentes.

Uma voz embala-me. Conta-me a história que Mitchell escreveu, e eu oiço, sem saber que seria um dia um embalo, uma história para eu adormecer. Mas enquanto langueio no meu embalo, vou despertando. Porque reconheço a figura de Gould, estão lá os traços, a rebeldia, mas parece que não era bem bem assim, mas também não deixava de ser assim. Era possível que fosse. Embalo, pois. A voz tem o timbre do Village, podia ser Gould. Quem sabe se não seria. Contava e contou, e no fim o título “Professor Sea Gull”… Emoção da grande.

Encontrei Gould, de facto, fora do Village, não na biblioteca. O Gould antes de eu o conhecer, graças a uma voz, e Gould tornou-se ainda mais uma das minhas baladas de Nova Iorque.